ワンダービートS 10話脚本:誰にでもある、「少年の心」

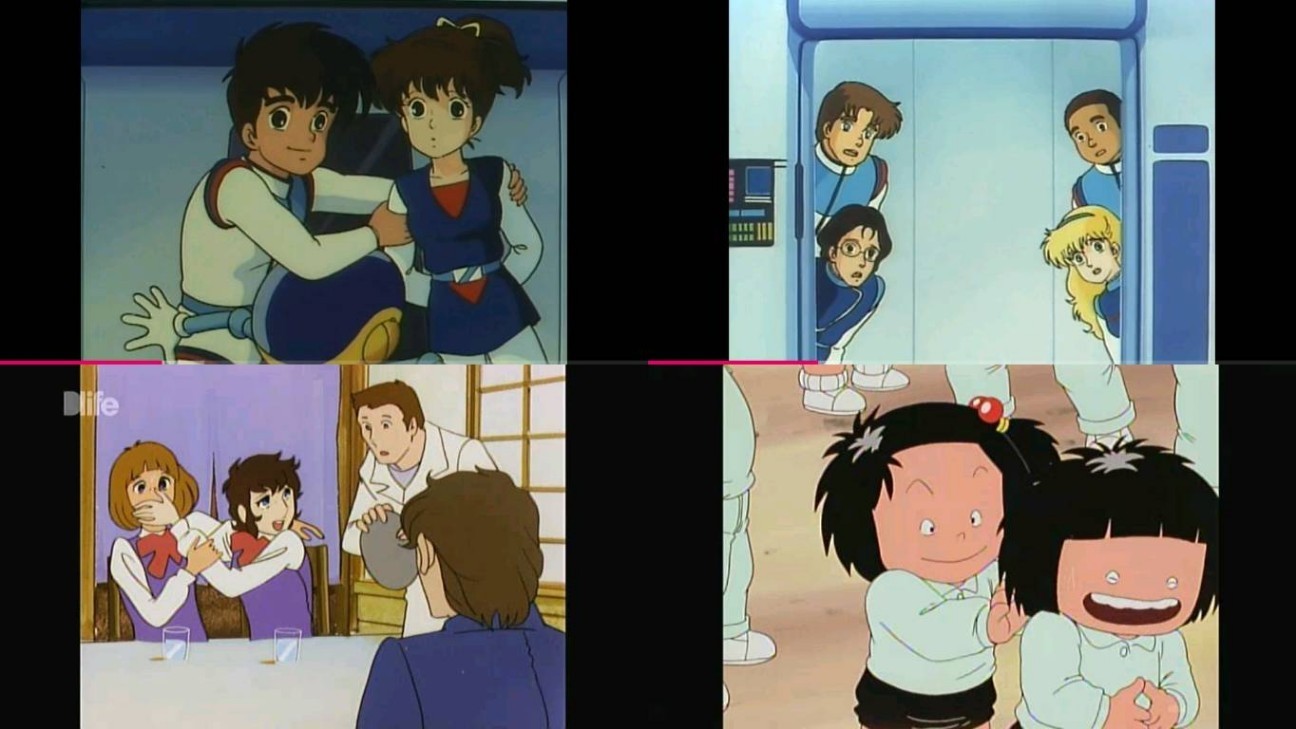

ワンダービートSは、手塚治虫氏が企画や監修に携わったオリジナルアニメ。ミクロ化してヒトの体内に侵入し、害をなす異星人に対し、同じくミクロ化して戦う部隊・ホワイトペガサスの活躍を描く。

医学博士でもある手塚治虫氏の、医学解説コーナーもある。

監督は、前半が出崎哲氏、後半が有原誠治氏。

今回は、コンテが望月敬一郎氏、演出が岩本保雄氏、脚本が高屋敷英夫氏。

───

- 今回の話:

ススム(主人公)やマユミ(ススムのガールフレンド)と外出したビオ(サポートロボット)は、アヤという少女に出会い、仲良くなる。ビオはアヤに夢中になり、恋のような感情を持つ。そんな折、アヤの歯にビジュール星人が侵入。直ちに出動したホワイトペガサス隊は苦戦するも、ビオの捨て身の行動で、敵を撃破。

アヤは回復したものの、アメリカに行ってしまう。ビオは、アヤとの思い出を胸(?)に刻むのだった。

───

本記事を含めた、ワンダービートSの記事一覧:

───

序盤の、ビオがアヤに声をかける場面にて、「君があんまり寂しそうだったから」という、ビオの台詞がある。

「孤独」「孤独救済」は、あらゆる高屋敷氏の作品で出てくる。今回は、それが直球で台詞に出ており、興味深い。

今回、ホワイトペガサス隊の休み時間と思われる描写がある。年長組がトランプをしており、忍者戦士飛影脚本と被る。年代も近い(忍者戦士飛影が先)。

また、恋するビオに興味津々なホワイトペガサス隊の皆がコミカルで可愛い。エースをねらえ!演出、チエちゃん奮戦記脚本と比較。

高屋敷氏は演出/脚本作ともに、キャラクターのコミカルさや可愛さを引き出すのが上手い。特に、あしたのジョー2(高屋敷氏脚本参加)のようなシリアス作品では、同氏脚本で表れるキャラクターのコミカルさ/可愛さは、オアシス的要素があった(それだけに、シリアスに豹変する時のギャップが凄い)。

クライマックスにて、自身が壊れるリスクがありながらもワンダービート号(ホワイトペガサス隊の突入艇)と回路を直結し、ビジュール星人の放ったモンスターに止めを刺すビオには「男気」があり、「少年/青年が“男”に成長する」姿を長年描いてきた高屋敷氏の本領が発揮されている。1980年版鉄腕アトム脚本でも、アトムが「男気」を見せる場面がある。

高屋敷氏は、女性キャラクターにも「男気」を付加することがあるが、ロボットにも「男気」はある、と捉えていると思われる。

捨て身の行動で壊れたビオを修理してもらっている間、ススムが居眠りする場面があるのだが、F-エフ-脚本にて、主人公の軍馬が居眠りする場面の元になっている気がしないでもない。

F-エフ-脚本の方はアニメオリジナル場面で、ヒロインの純子が、軍馬の寝顔に和むという、ちょっとしたラブシーンに発展している。

今回のは、単に徹夜したための居眠りだが、無防備な寝顔は、高屋敷氏の作品によく出てくる。

アヤは、ビオに手紙を残してアメリカに行ってしまうのだが、手紙は、本当に高屋敷氏の作品では強く描写される。F-エフ-脚本、家なき子演出、カイジ2期脚本と比較。

終盤近く、月+飛行機の画が出てくる。月/

太陽+航空機も、高屋敷氏の演出/脚本作には、よく出てくる。脚本作でも、画が似てくるのは毎回不思議。空手バカ一代演出、マッドハウス版XMEN・太陽の使者鉄人28号脚本と比較。

- まとめ

ロボットであるビオの、一時の恋が描かれるわけであるが、女の子に夢中な初々しい序盤→好きな女の子を守るべく無鉄砲になる中盤→捨て身だが必殺の攻撃で敵を撃破するクライマックス→恋を思い出として胸に刻む終盤…と、(ロボットだが)少年の成長が描かれている。

高屋敷氏は長年、少年/青年の成長を描くのを得意としており、特にシリーズ構成となった時の手腕は凄まじいものがある。

今回は単発回ではあるものの、序盤の幼いビオと、クライマックスの男気溢れるビオとのギャップは凄く、非常に高屋敷氏らしい。

今回、ロボットであるビオを「少年」として扱っているあたり、高屋敷氏は、老若男女に「少年の心や男気」を付与できるのではないだろうか。

古くは、監督の出崎統氏の意向もあってか、男気溢れる女子ばかりだったエースをねらえ!演出がある。同じく演出陣だった竹内啓雄氏(かっこいい演出が得意)に比べ、高屋敷氏の演出は、可愛さ・コミカルさが特徴だったが、終盤には、ヒロインのひろみが覚醒・豹変する。

これを踏まえると、高屋敷氏は、どのキャラも「少年」と捉える所から始めているのかもしれない。そのくらい、「少年→男」への成長を描くのにこだわっている。

キャラクターの成長や豹変をクライマックスに持ってくる技術については、めぞん一刻最終シリーズ構成、F-エフ-・カイジシリーズ構成などで、実に見事な手腕が見られる。

今回は、「単発でもキャラの成長は描ける」のがわかる回、かつ、高屋敷氏の「少年の成長」への並々ならぬこだわりが見えた回だった。